労働安全衛生

日本曹達グループは、「人」こそが企業の競争力を高め、持続的成長をもたらす最も重要な経営資源であると考えています。一人ひとりが意欲を持ち、活力ある職場を実現するために、労働災害・健康障がいの防止に取り組むとともに、従業員とその家族が体と心の両面において健康を保持・増進できるよう、健康経営に取り組んでいます。

- 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)を導入し、リスクアセスメントを実施。ISO45001の認証を取得。

- 労働災害ゼロを目標に、安全衛生活動の計画、実施、見直し、改善(PDCA)を継続的に実施。

- 従業員の健康の保持・増進については、診断結果に基づいた健康指導と私傷病削減活動を継続実施。

- メンタルヘルスケアでは、ストレスチェックの実施とともに、専門スタッフとの相談窓口を設置。適切な対応を行える体制を構築し、運用。

2023年度目標と実績(KPI)

(実績達成度 ◎:90%以上 ○:90〜80% △:80〜60% ×:60%以下) 赤文字:KPI

リスクアセスメントの実施

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)で定めたPDCAサイクルを回し、掲げた目標の達成度とパフォーマンスを組織的に改善しています。OSHMSとレスポンシブル・ケア(RC)活動を効果的に統合するために、OSHMSのリスクアセスメントにも力を入れています。各事業場では、労働災害リスクを定期的に抽出・評価し、そのリスクが許容できないレベルにある場合には、許容可能なレベルまで低減する取り組みを行っています。

労働災害防止への取り組み

安全衛生委員会の設置

日本曹達は、労働安全衛生法第19条に基づき、安全衛生委員会を各事業場に設置して毎月開催し、労働災害・健康障がいの防止、健康の保持・増進を図っています。これに加えて、各部門・事業場の安全衛生担当者を委員とする中央安全衛生委員会を設置し、本社RC推進部長を委員長として原則年2回開催しています。管理職のみならず労働組合、健康保険組合を交え、幅広く意見を交換しながら労働環境の改善に取り組んでいます。

労働災害リスクそのものを低減する活動

OSHMSで掲げる活動計画などを中心に、ヒヤリハット抽出によるリスク低減や、他事業場・他社の災害事例をもとにしたリスク低減を行っています。また、新たなプラントの建設や増設時には、安全審査・監査を義務づけ、試運転に入る前に災害リスクを許容可能なレベルまで低減しています。

働く人のヒューマンエラーを防止する活動

「5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」と、「4つの安全サイクル(作業前のKY※→作業中の指差し呼称→作業中の相互注意→作業後のヒヤリハット抽出)」が、日本曹達グループの安全活動の基本です。加えて、事業場トップが先頭に立って推進する「安全意識高揚活動」により、安全活動を継続的なPDCAサイクルのスパイラルアップへと昇華させています。

- ※KY:K「危険」、Y「予知」のそれぞれの頭文字を表したもの。作業に潜在する危険を事前に予知して対策を行い、事故を未然に防ごうとする手法。

第三者による労働災害防止調査

日本曹達は、SOMPOリスクマネジメント(株)の労働災害防止調査を受審しています(2023年12月8日、千葉工場で受審)。

従業員休業無災害継続日数(年数)および従業員休業災害件数

| 事業場 | 従業員休業無災害継続日数(年数)※1 | 従業員休業災害件数※2 |

|---|---|---|

| 本社 | 479日(1年) | 0 |

| 二本木工場 | 467日(1年) | 0 |

| 高岡工場 | 507日(1年) | 0 |

| 水島工場 | 11,469日(31年) | 0 |

| 千葉工場 | 7,174日(19年) | 0 |

| 小田原研究所 | 8,563日(23年) | 0 |

| 日曹金属化学(株)会津工場 | 607日(1年) | 0 |

| 日曹金属化学(株)千葉工場 | 13,573日(37年) | 0 |

| ニッソーファイン(株)郡山工場 | 164日(0年) | 2 |

| ニッソーファイン(株)磯原工場 | 5日(0年) | 1 |

| ニッソーファイン(株)小名浜工場 | 2,111日(6年) | 0 |

| 新富士化成薬(株) | 144日(0年) | 2 |

| 日曹商事(株) | 7,611日(20年) | 0 |

| 三和倉庫(株) | 1,395日(3年) | 0 |

| 三倉運輸(株) | 842日(2年) | 0 |

| 日曹エンジニアリング(株) | 6,741日(18年) | 0 |

| (株)日曹建設 | 428日(1年) | 0 |

| (株)ニッソーグリーン | 8,767日(24年) | 0 |

- ※1 2024年4月1日現在 ※2 集計期間:2023年度(2023年4月~2024年3月)

日本曹達従業員と協力会社従業員の休業災害件数

| 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日本曹達従業員 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |

| 日本曹達協力会社従業員 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |

| グループ会社従業員 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |

| グループ会社協力会社従業員 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |

- ※集計期間:各期4月1日~3月31日

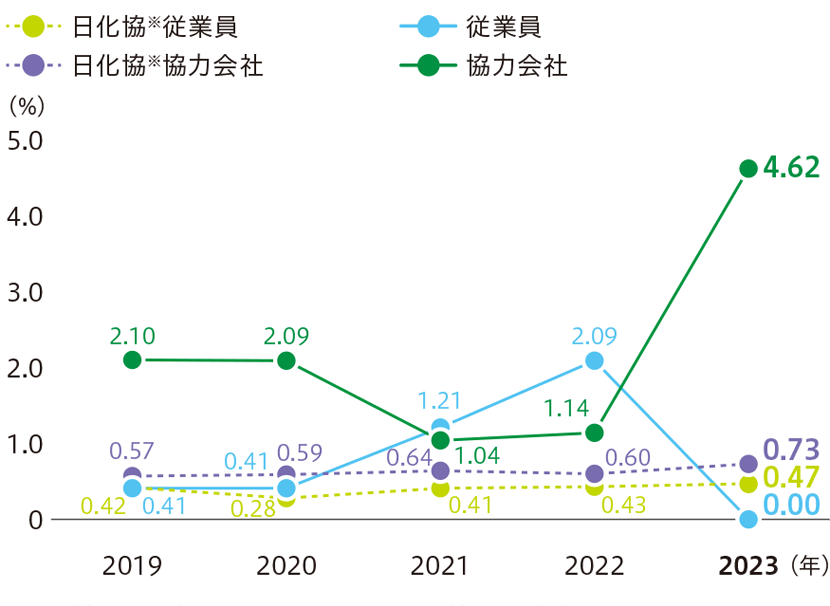

労働災害度数率の推移

- ※日化協とは一般社団法人日本化学工業協会の略称です。

労働災害度数率=労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000

集計期間:各年1月1日~12月31日

当該期間で従業員の死亡につながった労働災害の件数・死亡者数:0件・0名

当該期間で協力会社の社員の死亡につながった労働災害の件数・死亡者数:0件・0名

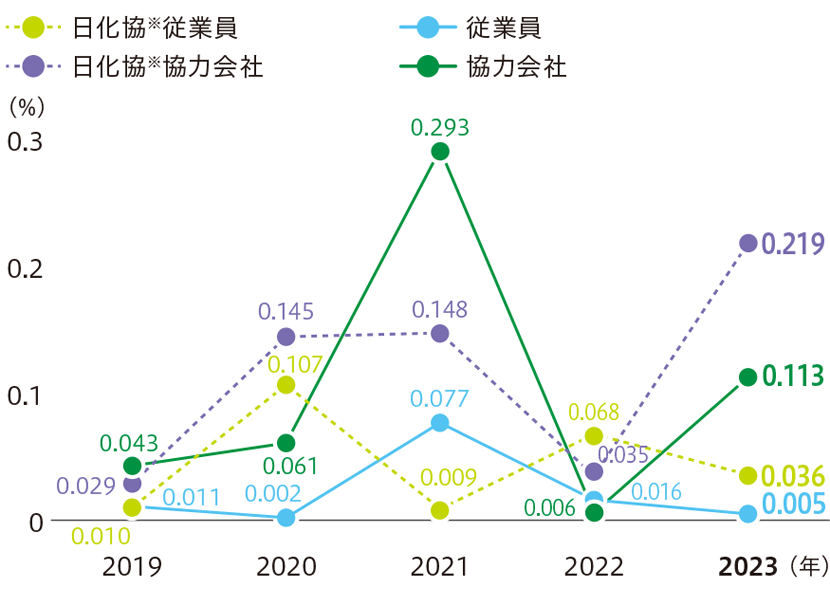

労働災害強度率の推移

労働災害強度率=延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000

集計期間:各年1月1日~12月31日

労働災害強度率=延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000

集計期間:各年1月1日~12月31日

積極的な働く人の健康管理

健康経営の実践

日本曹達は、2024年3月、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2024(ホワイト500)」に7年連続で認定されました。「健康経営優良法人(ホワイト500)」とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大規模法人を顕彰する制度です。

当社では、健康維持・増進を重要な経営課題と位置づけ、健康保険組合や労働組合とともに、心と体の健康増進に向けた取り組みを推進しています。従業員とその家族の健康管理を支援し、健康で生き生きとした活動を通じて、社会により高い価値を提供できる会社となるよう、健康経営の実践に積極的に取り組んでいきます。

2020年度からは日本曹達グループのCSR活動方針に健康経営の推進を掲げ、企業の競争力を高め、持続的成長力をもたらす経営資源となり、また、製造現場の安全、安定操業に欠かせない従業員の健康維持を継続・実践するためにモニタリングを行っています。また、健診要精密検査の受診率の年5%改善を目標に、定期健康診断のフォローアップ、ストレスチェックとフォローアップ、体と心の健康教育を実践しています。

- 健康経営優良法人認定制度 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

健康経営について

Nissoグループ健康経営推進宣言

当社グループは、「人」こそが企業の競争力を高め、持続的成長をもたらす、最も重要な経営資源であると考えます。

一人ひとりが意欲を持ち、活力ある職場を実現するためには、体と心の両面において健康であることが基本であり、健康経営を重要な経営課題として実践・促進します。

具体的な取り組みにあたっては、会社、日曹健康保険組合、労働組合・社員会が一体となり、従業員とその家族の健康保持・増進に資するさまざまな施策を積極的に展開します。

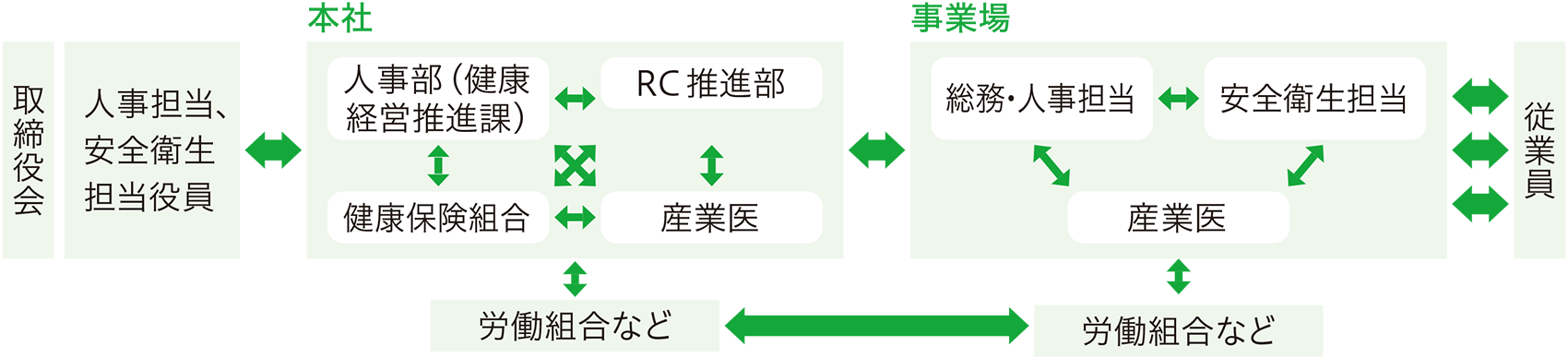

なお、健康経営推進宣言の内容を具現化すべく、当社では人事担当および安全衛生担当役員統括のもと、本社および事業場などの関係者間で連携を取りつつ、各種施策に取り組んでいます。2022年度からは、人事部内に専門の統括部署として、健康経営推進課を発足しました。同課を起点に、全社としての取り組みや、事業場間の連携の強化を行っています。

これまでの具体的な取り組みとしては、精密検査・特定健診・特定保健指導の受診勧奨の徹底などを通じて、生活習慣病などの発生予防、インフルエンザ予防接種に関する啓発や接種機会の提供などを行っています。また、これらに加え、直近では生活習慣病などのさらなる予防のための教育指導や、法定+αの健康診断項目を設定し従業員の受診機会を確保すること、ワークライフバランスと健康保持の観点から時間外労働の監督徹底と低減に努めること、などに取り組んでいます。

トップメッセージ

当社は、1920年の創立以来「化学」を通じて新たな価値を世の中に提供し、社会の発展に貢献するべく事業活動を行い続けてまいりました。事業の継続、展開においては、これまで主として労働安全衛生の観点から、従業員の健康に対し配慮してきました。

一方、現在は少子高齢化や社会保障費の増加といった問題が社会システムに大きな影響を及ぼすことが懸念されており、企業には従来の労働安全衛生面に加え、従業員の健康維持や健康増進について、これまで以上の配慮が求められていると考えます。

そして、健康維持や健康増進は、従業員それぞれにとっても生活の質の向上の観点から大切なものです。また、従業員それぞれが健康であることは、各人のモチベーション向上や、所属組織の活性化につながることから、企業業績の向上にも関係するものであり、会社にとって非常に大切であると考えます。

以上の観点から、当社は、従業員の健康維持と健康増進による中長期的な企業価値向上を図るべく、従来の取り組みに加え、アブセンティーイズムやプレゼンティーイズムの改善、仕事への満足感や働きがいの向上に資する各種施策の実行を通じ、健康経営を積極的に推進していきます。

日本曹達株式会社

代表取締役社長 阿賀 英司

メンタルヘルスケア

メンタルヘルスケアについては、「❶セルフケア」「❷ラインによるケア」「❸事業場内産業保健スタッフなどによるケア」「❹事業場外資源によるケア」の4つを実施しています。

ストレスチェックを年1回実施することで、「❶セルフケア」の気づきと「❸事業場内産業保健スタッフなどによるケア」の気づきに役立てています。加えて、外部講師によるメンタルヘルス講習も実施しており、「❷ラインによるケア」の充実を図っています。

「❹事業場外資源によるケア」としては、有資格者の専門スタッフによる電話や対面でのメンタルヘルスケア相談窓口を設けています。また、外部機関によるメンタルヘルス講習を実施し、従業員各自の心の健康管理に役立てています。

労働安全衛生に関する教育・講習

熱中症予防教育

(高岡工場、2023年5月31日)

ホスゲンガス臭体験教育

(高岡工場、2023年6月13日)

交通講話

(二本木工場、2023年9月26日)

衛生講話

(二本木工場、2023年10月5日)

メンタルヘルス管理者教育

(高岡工場、2023年12月4、11日)

ハラスメントセミナー

(千葉工場、2024年1月22日)

普通救命講習

(千葉工場、2024年2月15、16日)

健康講座

(二本木工場、2024年2月28日)

衛生講話

(水島工場、2024年3月27日)

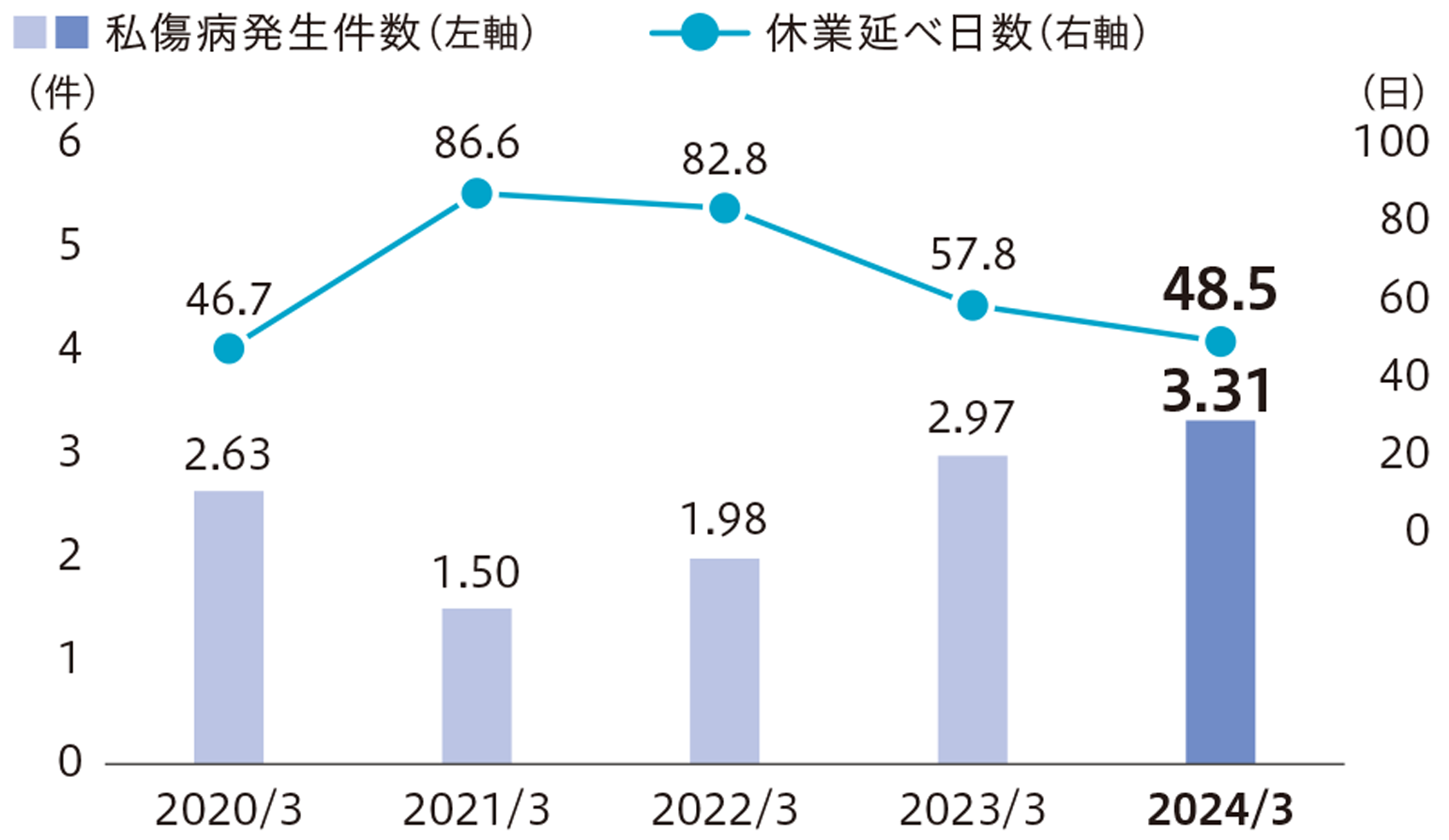

私傷病発生件数(100人当たり)と休業延べ日数(1件当たり)の推移

私傷病発生件数=(件÷人数)×100 休業延べ日数=日÷件

集計期間:各期4月1日~3月31日

労働災害ゼロを目標に、リスクアセスメントによるリスク低減、ヒューマンエラー防止策の強化、安全活動の活性化を引き続き行います。また、従業員の健康維持・増進を促すための健康維持活動を継続して行います。

1. 労働災害(休業・不休業)

- 無災害

- 無災害実現への取り組み

1)リスクアセスメントによるリスク低減策実行

2)ヒューマンエラー防止強化

3)安全活動活性化

4)若年層、経験の浅い労働者の災害防止活動実施。体感教育設備と教育体制の増強

2. 健康経営の推進:ヘルスリテラシーの向上

- ヘルスリテラシーに関する現状把握

- 定期健康診断のフォローアップ

- メンタルヘルスチェックとフォローアップ

- 各種健康施策・教育の立案と実施