社長メッセージ

社会への貢献と

企業価値の向上に向けて

技術の深化と

ポートフォリオ改革を進め

高効率な組織への変革を

推進します

化学の力で新たな価値を

創造し、社会課題の解決に

貢献することが

当社の使命です

当社グループは、ミッションとして「新たな価値を化学の力で創造し、『社会への貢献』を通じ『企業価値の向上』を実現する。」を掲げています。このミッションに込めた意志と、その実現に向けた当社グループの具体的な取り組みについて、私の言葉で説明したいと思います。

はじめに、「社会への貢献」に関して、当社が特定している社会課題と、当社の事業とのつながりについて話します。2050年には、世界の人口が100億人を突破すると予測されており、大量の食糧と飼料が必要となります。一方で、生産するための土地面積は限られますので、従来以上に安定的かつ効率的に食糧を生産しなければなりません。ここでは、当社が手がける農薬が確かな解決につながります。また、世界では先進国を中心に、予防医学への関心とともに健康志向が高まっており、人だけでなく、ペットなどの動物のヘルスケアも注目されています。当社は1969年に医薬品添加剤「NISSO HPC」の販売を開始して以来、品質を磨き、世界中の人々の健康と生活の質(QOL)の向上に貢献してきました。地球温暖化や資源枯渇など環境問題の深刻化は言うまでもないでしょう。日本国内では、2024年6月から8月の平均気温が過去最高を記録し、統計開始以降、126年間で「最も暑い夏」となりました。私たちは環境負荷を抑える産業廃棄物の無害安全化や資源リサイクル、重金属除去などにより、循環型社会を支えています。ICT(情報通信技術)分野における技術の進化や、関連して生まれるサービスの普及スピードは加速度的です。これらを支える化学素材には、より高度な機能と信頼性が求められ、当社の機能性ポリマー材料は、IT社会を支える重要な存在になっています。

化学は、新たな価値を生み出し、社会の発展に貢献できます。当社の製品・サービスは、社会の表舞台から見れば裏方です。しかし、直面する世界共通の課題に対して、当社はその解決に大きな貢献ができます。長期ビジョンと中期経営計画で「かがくで、かがやく。」と謳っており、化学の力を駆使し、社会が求める新たな価値を創造することで間違いなく輝けると自負しています。

ターゲットとする4分野の

社会課題解決を実現し、

グローバルニッチの

ポジションを

より強固にしていきます

当社グループは長期ビジョン「かがくで、かがやく。2030」において、持続可能な社会の発展に貢献し、企業価値を向上させるためのマテリアリティ(重要課題)として、「アグリカルチャー」「ヘルスケア」「環境」「ICT」の4つの分野を特定しています。

アグリカルチャー分野では、国内の「みどりの食料システム戦略※1」や欧州の「Farm to Fork戦略※2」などにより、持続可能な食料システムの構築を目指して化学農薬の低減や低リスク農薬への転換が進んでいます。また、干害や高温障害などの非生物的ストレスに対する抵抗性を高めるバイオスティミュラント(BS)※3の市場がグローバルで拡大しています。その一方で、人口が急増する発展途上国においては、食糧確保のために効果の高い化学農薬が必要とされています。このような状況に対して当社は、より安全で効果の高い化学農薬とともに、生物農薬やBSの開発を加速させています。当社が近年上市した自社開発の新規農薬3剤は、低薬量で高い防除効果を発揮する環境負荷の低い農薬であり、安全・安心な農薬として世界各国で登録取得を推進しています。世界のさまざまな国や地域で必要とされる農薬を開発し、提供することは私たちの使命です。持てる技術を存分に発揮し、持続可能な食糧確保にこれからも寄与していきます。

ヘルスケア分野に目を移すと、世界の医薬品市場はインドや中国などの新興国の需要拡大や、新しい技術の誕生により、中長期的な成長が見込まれています。錠剤を成型する結合剤として使われる医薬品添加剤「NISSO HPC」は、新規医薬品での採用に伴い、グローバルで需要が拡大中です。その旺盛な需要に応えるため、生産能力を現状の1.5倍に増強する工事を進めており、2026年度上期の竣工と同時にフル稼働できるように生産体制を整えています。また、従来の医薬品は低分子医薬品が主流でしたが、近年はタンパク質医薬品や核酸医薬品が増加しています。このような新しい有効成分を確実に体内で摂取するためには、新しい製剤技術が必要です。当社はオープンイノベーションによってナノ粒子化技術を用いた製剤技術の開発を推進中であり、具体的に発表できる段階になることを私自身、とても楽しみにしています。今後、高齢者が増え、生活習慣病などで毎日服用する薬の数が多くなっていくことが想定されますが、製剤技術の発展により、例えば、一度に10錠も飲まなければならなかったものが1~2錠で済ませることができるようになるはずです。「NISSO HPC」で培ってきた、薬剤を効率よく体内に届けるドラッグ・デリバリー・システムを構築する製剤技術を磨くことで、人々の健康とQOLの向上に貢献していきます。

環境分野では、当社グループの長い歴史の中で培ってきたさまざまな技術を活用し、環境ソリューションを提供しています。例えば、フロン破壊処理などの産業廃棄物の無害安全化技術をはじめ、亜鉛や硫酸などの資源リサイクル技術、水を殺菌・消毒する水処理技術などを有しています。これからも社会環境の変化に伴いさまざまな難処理廃棄物の発生や、環境負荷低減の要請が予想されますが、これまでの知識や経験を活かし、化学の力で健全な資源循環の実現に貢献していきます。

ICT分野に関しては、半導体用KrFフォトレジスト材料「VPポリマー」や電子材料向け樹脂添加剤「NISSO-PB」 などの機能性ポリマーの販売が、2024年度に入って伸長しています。その背景には、自動車産業で自動運転などの電装化が急速に進んでいることがあり、例えば、普及価格帯の小型車でも追従型クルーズ機能などの運転支援装置が採用されるようになっています。こういった自動車の半導体搭載数の増加や3D-NANDフラッシュメモリの生産量増加により、「VPポリマー」の需要は拡大しており、安定供給を図るべく、生産能力を現状の2倍に増強する工事が2024年下期に竣工をします。また、国内の労働力人口の減少に伴い、企業におけるAIの活用がさらに進むことは間違いありません。すでに足元では、AIサーバー向けに「NISSO-PB」の需要が増加しています。

- ※1 みどりの食料システム戦略:農林水産省が策定した、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する戦略。2022年7月にはみどりの食料システム法が施行

- ※2 Farm to Fork戦略:2020年に欧州委員会が掲げた、持続可能な食料システムを目指した戦略。農家・企業・消費者・自然環境が一体となり、ともに公平で健康な食料システムを構築することが目標

- ※3 バイオスティミュラント:植物や土壌によりよい生理状態をもたらすさまざまな物質や微生物を用いた農業資材

研究技術戦略を策定し、

攻めの投資として

自社技術の深化と

社外との共創を

積極的に推進します

長期ビジョンの実現は既存事業の延長だけではありません。2030年以降の柱となる新規事業の創出に向け、研究開発力の深化と、オープンイノベーションや提携などの攻めの施策を推進しています。

2021年4月より、異なる分野の研究開発を行っていた小田原研究所と千葉研究所をリサーチ&イノベーションセンターとして統合し、コミュニケーションの活性化による「知の融合」と「技の融合」を図りました。また、2024年4月には4つの事業場の生産技術研究部門をプロダクションテクノロジーセンターとして統合し、技術人材の交流を図るべく再編を進めました。2030年以降も含め、当社の主軸となる領域はケミカルマテリアルとアグリビジネスであることは、疑う余地はありません。中核技術の確立と高度化を図り、社会環境の変化と技術の進展に対応し、継続的にイノベーションを創出し続けるため、研究技術戦略「Brilliance through Chemistry 2030」を策定しました。長期ビジョンの最終年となる2030年までに、新たな成長の柱となる新規事業を創出する計画で、新規事業のターゲットドメインを「食料」「医療」「先端材料」の3つに設定しました。当社の化学技術はさまざまな社会のニーズに対応できますが、何にでも手広くアプローチすることが最善とは思いません。当社の規模と体力に見合ったニッチな市場をターゲットにポジショニングを見極め、しっかりと取り組んでいきたいと考えています。

中核技術の確立・高度化を実現する方策として、プラットフォーム技術の強化と重点強化技術の確立を推進しています。プラットフォーム技術は、アグロケミカル創生技術、バイオ資源利用技術、機能性材料創生技術の3つと定義し、自社資源と保有技術の活用をベースに強化・育成を図っています。手法としては、社内の技術棚卸情報を活用して、自社内の技術同士、また外部の知見との融合によって、新たな価値創造を目指します。重点強化技術については、培養技術、ペプチド応用技術、オーガニックメタル応用技術、フロー合成技術、AI・MI (マテリアルズ・インフォマティクス※4)技術の5分野を設定し、外部技術の導入を積極的に進めて、新たな技術の獲得と強化を図る考えです。総じて技術者は自分の技術に高いプライドを持っていると理解しています。そのためか、当社はこれまで研究開発において自前主義を貫いてきましたが、自前主義だけでは新しい技術の波に乗り遅れ、今後ますます立ち行かなくなります。そこで、スタートアップ企業との連携や大学などの研究機関との協働を加速させています。各パートナーが有している魅力ある技術と、当社が農薬や材料開発で培った合成技術やスケールアップのノウハウ、さまざまな評価技術を融合することで、新たな事業の創出が可能になります。

外部技術の導入による研究開発は、順調に進んでいます。例えば、フロー合成技術では、東京大学や製薬会社と連携し、連続フロー技術の習得を推し進めています。少しここで、連続フロー技術について解説します。自動車などの機械製品は、流れ作業(フロー法)で生産するのが主流ですが、医薬品や農薬、機能性化学品などのいわゆる化学品は、バッチ法※5が一般的です。バッチ法は、多品種少量生産の合成には向いていますが、かなり労力がかかり、廃棄物も大量に出るというデメリットがあります。一方、連続フロー法では、原料の投入から生成物の取り出しまで連続して行えるため、エネルギー効率と安全性に優れ、廃棄物も抑えることができます。ただし、医薬品などの複雑な構造の化学品で連続フロー法を採用するには技術的なハードルが高く、困難だと言われていました。そうした中、東京大学が解決の糸口を見出したのです。連続フロー法を取り入れれば、設備や熱源などのユーティリティをコンパクトにすることができ、効率化のみならず、省人化や環境負荷の低減、原材料のコストダウンなどを享受できます。現在、当社のリサーチ&イノベーションセンターとプロダクションテクノロジーセンターが、ターゲットを特定して効率化の研究を進めています。この研究成果をもとに、今後の新製品については連続フロー法の採用を検討していく計画です。

また、先端材料分野の有機EL関連では、(株)Kyuluxとの共同開発が最終段階を迎えています。本取り組みは、当社の有機合成のノウハウやスケールアップ技術によって、(株)Kyuluxが開発した高性能なTADF※6の事業化を支援するものです。TADF材料は、第三世代の有機ELの発光材料として期待されています。2024年4月から、元新規事業開発推進部長が(株)Kyuluxの近辺に赴任し、早期量産化を目指しています。

このほかにも、マテリアルテックスタートアップへの投資を含む材料開発での協業や、京都大学との共同研究で培った固溶合金ナノ粒子の技術を基盤とした二酸化炭素の有価物への変換等の研究開発など、オープンイノベーションを加速しています。

- ※4 マテリアルズ・インフォマティクス:統計分析などを活用したインフォマティクス (情報学)の手法により大量のデータから新たな素材を探索する取り組み

- ※5 バッチ法:原料の投入・反応・停止・生成物の取り出しまでの工程を1サイクルとして繰り返す方式

- ※6 TADF(Thermally Activated Delayed Fluorescence:熱活性化遅延蛍光):TADF材料は、有機EL素子の発光層における第3世代の発光材料として期待されている

ポートフォリオの

変革を

はじめ、

DX推進や

人的資本経営の

実践により、

持続的な

企業発展を

目指します

長期ビジョンの達成と、さらにその先までの持続的な企業の発展のためには、徹底した経営の効率化と事業ポートフォリオの柔軟な変革が重要だと理解しています。事業ポートフォリオ変革は、高付加価値事業の拡大を図るとともに、事業環境の変化に対応し、不採算事業の整理も実行してきました。引き続き見直しの手を緩めず、各事業部とともに個々の製品の収支状況を精査し、将来性の検討と対策を議論しています。不採算事業の整理は、撤退だけで事が済むわけではありません。例えば、化学品の製造においては環境に影響を与えるガスなどの廃棄物が発生します。これらは燃焼炉などを使って無害化処理を行いますが、いくつかの不採算製品の製造をやめると、燃焼のための間接固定費を残った製品が負担することになり、その製品の収支が悪化します。そのため、もっと小型で効率の良い燃焼炉を導入するなど、あらゆる角度から議論し、最適解を徹底的に検討しています。

また、労働力人口が減少の一途をたどる今、生産プロセスの効率化をはじめとした製造・研究技術の高度化や、あらゆる業務の効率化のために、DXの推進が非常に重要です。研究技術戦略における重点強化技術の一つとして、AI・MI技術を挙げており、5年前から若手従業員を中心にAIワーキンググループを立ち上げています。何ができるかを自由に検討してもらい、ボトムアップでDXを推進することを狙いにしています。AI人材の育成は順調に進み、生成AIを活用した自社アプリの開発は若手主導で驚くべきスピードで進み、特許を取得するまでに至りました。現在、さまざまなツールを生み出していますが、今後は生成AIを活用して、当社の技術情報と将来のニーズをマッチングさせ、事業計画に反映していく考えです。

人的資本経営も、将来へとつながる重要なテーマです。当社では、経営層と従業員のコミュニケーションの場として「フリートーキング広場」と「社長通報」を設けています。「フリートーキング広場」は、取締役が各事業場の従業員と意見交換する活動です。「社長通報」は代々の社長で受け継がれているものですが、年2回、私が各事業場をめぐり、足元の経営状況や長期ビジョン達成のための施策などを従業員に図表を用いてわかりやすく説明するものです。期限を区切って今やるべきことを直接伝えることはとても大切であり、長期ビジョンの意義や当社が目指す方向性、利益にこだわる経営の推進などが、従業員にも伝わり定着してきたと実感しています。また、生産計画の達成以上に、安全とコンプライアンスの大切さを強いメッセージとして従業員に発信しています。当社は化学メーカーであり、工場では危険な物質を扱っています。いくらがんばって計画以上の成果を上げても、一度大きな事故や不祥事を起こしてしまえば操業停止となり、会社の存続も危ぶまれます。具体例を示しながら重要性を説いており、従業員も敏感に反応してくれています。その一方、グループ各社の社長や主な役員とは社長通報や定期的な会合の場がありますが、グループ会社の従業員との対話の機会を持てておらず、これは今後の課題と認識しています。

2024年度は、労働環境や従業員の待遇、福利厚生などの人事制度改革に注力しています。ある転職サイトでの評価を見ると、「当社は年功序列で、能力不相応の者が管理職になっている」などの書き込みがありました。これは退職された一個人の意見ではありますが、当社の人事制度への納得性が低い表れだと私は解釈しました。特に評価制度を含め、抜本的に改革するには内部だけの力では難しいと判断し、外部コンサルタントに点検と制度改革の助言を依頼しました。がんばった人が相応に評価され、早く昇進できるような、時代の変化に即した新たな人事制度を2025年度からスタートさせる予定です。加えて、評価制度とともに、若手従業員との懇談会で話題になるのが転勤についてです。不採算事業からの撤退や労働力人口の減少などから、適切な人員配置を実行するうえで転勤を皆無にすることは不可能です。しかし、どうしたら転勤機会を減らせるかなど、従業員やその家族の気持ちに応えようと検討中です。また、性別や年齢、国籍、障がいの有無などのバックグラウンドに関係なく活躍できる制度を整備し、多様な人材が安全で安心して働ける職場づくりに取り組んでいきます。

次の100年も

社会から

必要とされる

会社として、

伝統を大切にしながらも

改革を続けます

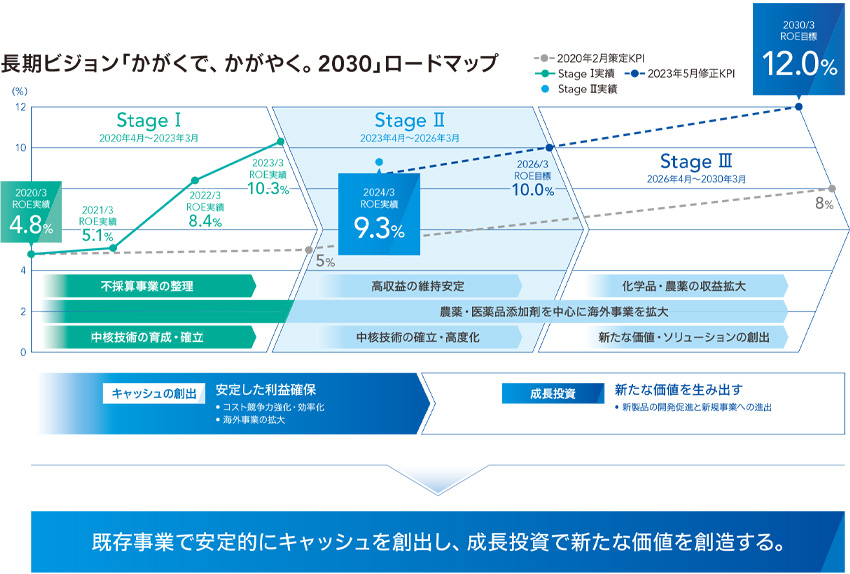

中期経営計画Stage Ⅱの初年度である2023年度は、高付加価値事業の拡大や成長ドライバー製品の生産能力増強工事が計画どおりに進捗しました。しかし、2024年1月に令和6年能登半島地震が起こり、その影響で富山県の高岡工場が大きな被害を受け、補修と販売機会の損失が発生しました。この影響は残念ながら、2024年度も残っています。また、岡山県の水島工場は、青化ソーダと青化カリを生産する国内唯一の工場でしたが、主要原料の提供先だった近隣企業の大幅な生産縮小により、安定稼働に必要な原料の調達が不可能になりました。苦渋の決断ではありますが、水島工場を2025年度に閉鎖することを決定しました。2024年に入ってから2つの想定外の出来事でしたが、中期経営計画Stage Ⅱで株主・投資家の皆様とお約束しているKPIの達成に向け、着実に前進していきます。また、財務面での効率化を図り、政策保有株式の整理も含め、引き続き資産の適正化を進めていきます。

当社は1920年に創立し、100年以上の歴史を誇ります。お客様、株主・投資家、取引先、従業員、そして地域社会など、あらゆるステークホルダーの皆様からの期待と信頼に応えるとともに、社会に貢献すべく事業を展開してきました。次の100年に向け、これまでの伝統は大切にしつつも、常に先を見据えながら先進性を取り入れ、社会から必要とされる、信頼され続ける企業として発展させていきたいと考えています。国際社会ではサステナビリティが求められていますが、当社は従前からレスポンシブル・ケアに取り組み、事業活動の中にCSR(企業の社会的責任)の思想が根づいています。今後も、化学を通じてさまざまな製品をお届けし、長い時間軸でグローバルな社会課題の解決に貢献していきます。これからの日本曹達グループにぜひご期待ください。

代表取締役社長