価値創造を支える強み

たゆまぬ技術の深化と

市場ニーズの汲み取りによる新たな価値創造

市場ニーズの汲み取り

100年の間に積み上げた基礎技術と中核技術を有効に活用し、

市場のニーズを汲み取ることで

開発・改良・開拓のさらなる進化を実現

中核技術を活かし、そこに市場のニーズを汲み取ることで製品は日々進化を続けています。そしてこのたゆまぬ進化により、新製品の開発・既存製品の技術改良・周辺市場の開拓の3つを実現しています。

研究開発の拠点となる研究所は、イノベーションの創出を図るべく、リサーチ&イノベーションセンターとして小田原研究所と千葉研究所を組織統合し、小田原研究所における農薬の研究開発と、千葉研究所における化学品の研究開発との「知の融合」と「技の融合」を推進しています。

農薬開発では、基礎研究からフィールド実験まで一貫して推進できる研究体制を有しており、高効率でスピーディーな研究開発を行い、評価と探索を結びつけた製品開発が大きな強みとなっています。また、化学品の開発では、保有技術を駆使した機能性化学品の開発から事業化・改善合理化研究までを一貫して行う体制を確立しています。

今後もさらなる研究開発力向上のため、マーケティングや技術・サービス、製造など各部門との連携を強化していきます。

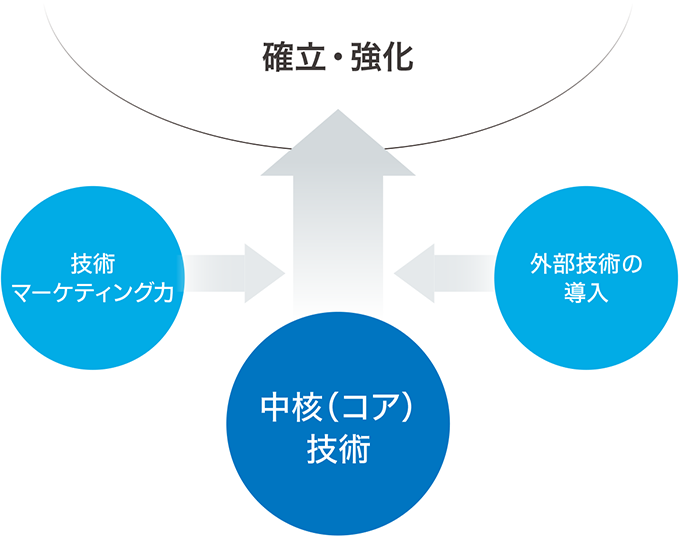

基幹事業の骨太化と新規事業創出に向けた、中核技術の確立・強化

日本曹達グループは数々の優れた中核技術を有していますが、今後の市場ニーズや社会環境の変化を考えると、新たな技術の導入や、さらなる中核技術の確立・強化が不可欠です。そのため、技術マーケティング力を強化し、新たなニーズのつかみ方や捉え方を広げ、より柔軟に対応する体制を整えていきます。 種々の化学品市場から情報を収集し、各分野での技術動向の解析や、社会的変化から生じるニーズに対し、当社グループの技術によるソリューションの提供を検討するなど、これまで以上にさまざまな方 向にアンテナを広げながら、可能性を探っています。そのうえで、自社技術を改良・高度化し、外部との連携も図りながら新たな技術を開発することで、新たな価値を創造していきます。

新規農薬の研究では、探索段階から市場のニーズを理解して「最終的な製品のイメージ」を固めることは非常に重要であると考えており、実際に現場から得られる顕在的ニーズと、今後の市場環境の変化も含めた潜在的ニーズの両方に対応することを重視し業務に励んでいます。具体的には、営業担当者などが実際の生産現場から得た顕在的なニーズに対応することはもちろん、学会や講習会への参加、国内外の現場視察、同僚とのディスカッションなどから潜在的なニーズを発掘し、それを開発方針に組み込めるかを日々検討しています。当社には、この2つのニーズについて研究員一人ひとりが高い意識を持って学び、意見を出し合える研究環境が整備されていると感じています。

市場ニーズに応える力

100年にわたり培ってきた研究開発力と

生産技術力に磨きをかけ、

安全・安心で安定した効率のよい生産体制を構築

2024年4月に各工場・研究所の生産技術研究4部門を統合し、プロダクションテクノロジーセンターを新設しました。研究テーマの迅速な見極めと技術・設備・人材などの研究資源の最適配分を実現するとともに、リサーチ&イノベーションセンターとの連携を強化することで生産性の高い製造技術の開発を加速します。また、計装施設の統合やサプライチェーンの最適化を考慮した生産体制を構築するとともに、デジタルトランスフォーメーションを加速し、AIやデータ活用による生産性向上を図ります。

市場ニーズに応えるため、実力ある剤を磨き続けられる研究開発力と、ニッチトップの剤を安定的に届ける生産技術力の融合により、安心・安全であることを大前提に、生産技術の改良を重ね、よりよい体制の構築に向けて取り組んでいます。

外部技術の導入による研究開発の加速

新規事業の創出には、内部の資源だけでなく、外部の研究資源や技術とのオープンイノベーションが重要となります。そのため、産・学など外部機関とも連携しながら推進しています。

| テーマ | 進捗・成果・今後の展望 | 日本曹達の強み |

|---|---|---|

| 次世代有機EL発光材料であるTADF(熱活性化遅延蛍光)向け新規化合物の開発 ((株)Kyuluxとの共同開発) |

|

長年培った高度な有機材料開発力と合成ノウハウ |

| 連続フロー法による製造プロセスの効率化 (アクティブファーマ(株)、東京大学大学院理学系研究科・小林修教授らとの共同研究) |

|

2016年にグループ会社において商業化したフロー法による農薬中間体の製造実績 |

新規事業開発推進部では、研究技術戦略「Brilliance through Chemistry 2030」で定めた『食料』『医療』『先端材料』ドメインの新規事業開発を進めています。新規事業分野では、当社で保有していない新技術の獲得が非常に大事なポイントとなりますが、そのために大学やスタートアップ企業をパートナーとした取り組みを進めています。パートナーとなる大学やスタートアップ企業が保有している魅力ある技術と、当社の農薬や材料製造で培った合成技術、スケールアップノウハウ、各種評価技術を融合させて新技術を発展させ、これらによって変化する新市場のニーズに応え、新事業領域での大型の製品化が実現するよう取り組んでいます。