次世代を見据えた取り組み

次世代を見据えた研究開発

日本曹達では、気候変動問題を社会が直面する重要課題の一つと捉え、低炭素製品を供給するほか、CO2を排出しない次世代クリーンエネルギーとして低炭素社会の実現に貢献できる「水素」にも着目しています。この分野での新規事業創出に向け、内部の資源だけではなく、産・学など外部機関と連携し研究開発を推進しています。

SDGsの目標

具体的な対策を

目標を達成しよう

マテリアリティ

低炭素社会の実現へ

-

01

低炭素製品の

供給貢献 -

02

水素社会の実現に

向けた取り組み

KPI

① 取り組み状況

固溶合金ナノ粒子による高効率な水素発生電極

日本曹達と京都大学は、白金とタングステンから成る固溶合金ナノ粒子の合成に初めて成功し、水の電気分解による水素発生反応(HER)において、世界最高レベルの触媒活性を達成しました。この合成には日本曹達の金属の粒子化や分散化などの加工技術が活かされています。本産学共同研究の成果は、米国化学会の国際学術誌に掲載されるなど、外部からも高い評価をいただいています。また、本技術を応用し二酸化炭素の有価物への変換などの研究にも取り組んでいます。

連続フロー合成技術の導入

エネルギー効率が高く、低炭素化社会の実現に貢献できる製造法として注目されている連続フロー合成技術の実装を目指し、東京大学総括寄附講座「グリーン物質変換」に参画し、東京大学およびアクティブファーマ(株)と連携し技術強化を図っています。

マテリアリティ

日本曹達グループだけでは実現できない目標を

パートナーシップで実現する

-

01

企業・団体と目標への

理念共有と協働

KPI

① 取り組み状況

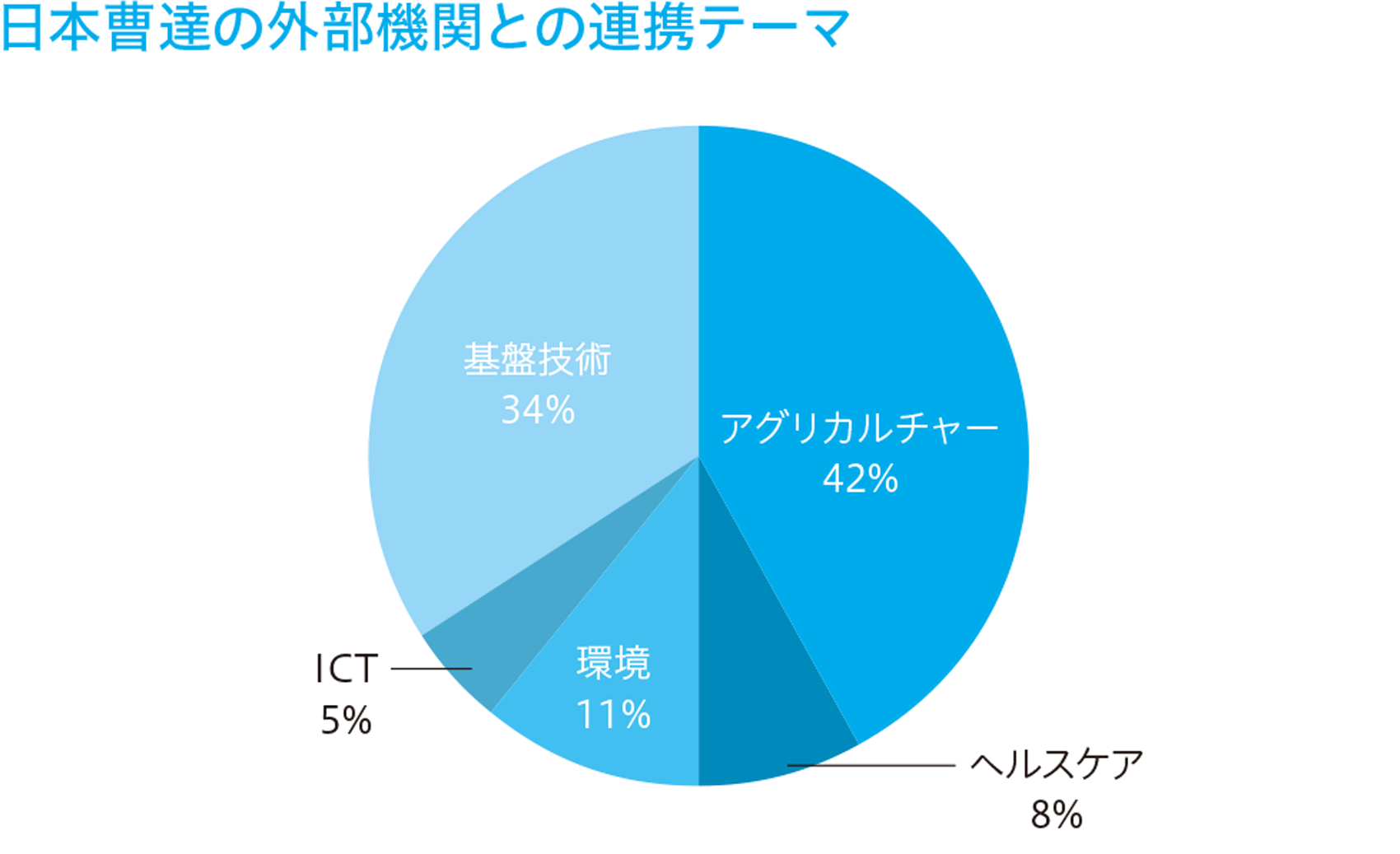

既存事業の強化・拡大や新規事業の創出には、内部だけではなく、外部の研究資源や技術とのオープンイノベーションが重要となります。そのため、産・学など外部機関とも連携しながら研究開発を推進しています。

2023年度は22の大学を含む25の外部研究機関と連携し、研究開発を推進しました。

マテリアリティ

次世代への研究開発

-

01

人間社会、地球環境が継続的に発展でき、

ビジネスにつながる研究開発

KPI

① 研究開発状況

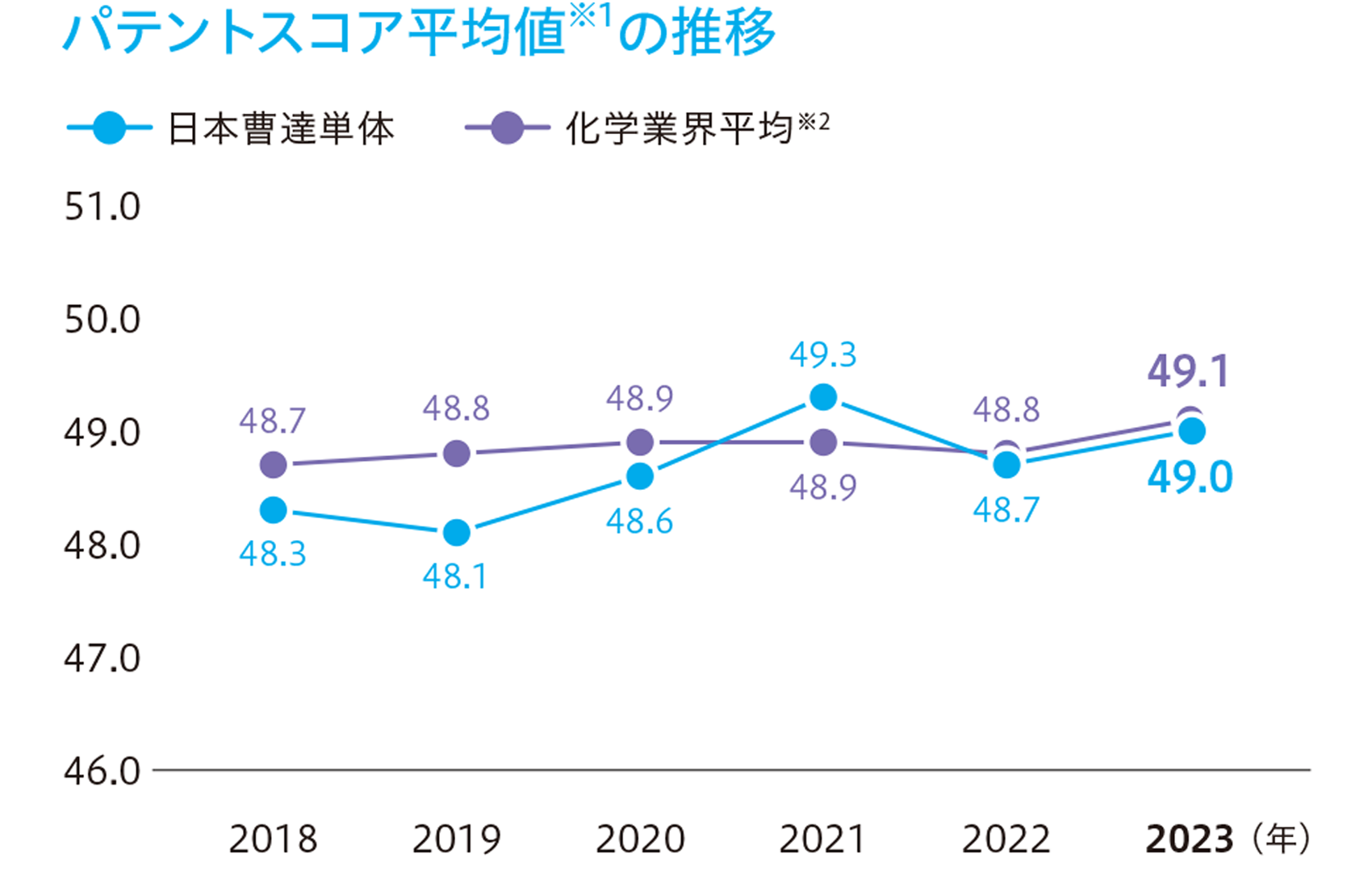

日本曹達は、長期経営ビジョン「かがくで、かがやく。2030」を達成するため、新製品の開発および新規事業の創出に取り組んでいます。新製品を上市してシェアを拡大するため、また、新規分野に参入するためには、良質の知的財産権が必須であると考えており、研究開発の成果である発明を積極的に特許出願して知的財産ポートフォリオを構築しています。

集計時期:各年12月31日

- ※1 パテントスコアとは、特許の注目度を指標化したものです。パテントスコアの数値が高い特許ほど、市場の注目度が高いことを意味します。また、その平均値が高い特許ポートフォリオほど、質が高いことを意味します。パテントスコア平均値は(株)パテント・リザルトが提供する「Biz Cruncher」を用いて算出しています。

- ※2 化学業界平均は東京証券取引所の33業種分類で「化学」に属する82社の平均値です。

体験・体感を大切にした製造系研修プログラム

(NTTC:Nisso Technical Training Center)

製造系新入社員向け体系的研修として、技術伝承や、安全かつ生産性が高い製造現場の運営ができる人材の育成を目指し、2015年度に高岡工場で「日曹高岡アカデミー」をスタートさせました。国内全グループ会社の新入社員を中心に、研修を行っています。

研修の特徴は体験と体感。安全性を担保したうえで、高所からの落下や、不適当なボルト締めによる水やガスの漏れなど、机上では得られない体感教育を行います。現場のOJT(On the Job Training)では許されない危険や失敗を、身をもって感じられる貴重な経験は、受講後に作業の正確性や安全意識の向上に表れ、日々の業務に活かされています。

2019年度から、2ヵ年計画「体験・体感を大切にした製造系研修プログラム」で教育施設および安全体感装置の拡充を図り、2021年4月に「日曹技能研修センター(NTTC:Nisso Technical Training Center)」を開設しました。さらなる安全感度向上のため、製造系新入社員以外にも広い階層への安全体感教育を実施し、人材育成に取り組んでいきます。

マテリアリティ

次世代を担える人材育成

-

01

安全を未来に継承できる教育システム

KPI

① 育成状況

製造系研修プログラムの取り組み(2023年4月1日~2024年3月31日)

- 初年度講習:二本木工場(3名)、高岡工場(8名)、水島工場(2名)、グループ会社(7名)

- 2年目講習: 二本木工場(3名)、高岡工場(12名)、グループ会社(2名)

- 3年目講習: 二本木工場(5名)、高岡工場(13名)、リサーチ&イノベーションセンター(1名)、グループ会社(8名)

- 5年目講習: 二本木工場(9名)、高岡工場(16名)、水島工場(3名)、グループ会社(1名)

- 10年目講習:二本木工場(1名)、高岡工場(12名)

- 15年目講習:高岡工場(6名)、グループ会社(1名)

- 事業場別講習:高岡工場(16名※)、リサーチ&イノベーションセンター(10名)

- 協力会社向け講習:グループ会社(115名)

- 合計:二本木工場(21名)、高岡工場(67名)、水島工場(5名)、リサーチ&イノベーションセンター(11名)、グループ会社(134名)

- ※入社20年目以上を対象としています。

主な研修テーマ

- 安全教育:酸欠特別教育、4つの安全サイクルの具体的方法、スチーム取り扱い教育、フォークリフト教育、有機溶剤取り扱い教育、静電気による溶剤の燃焼爆発体験教育、被液体験教育、空気呼吸器取り扱い教育

- 保全・計装教育:機械保全教育、EFD(エンジニアリングフロー図)の読み方、電気教育、計装・計量教育、電動工具取り扱い教育

- 現場作業教育:工具・器具の正しい使用方法、フランジの取り付け・取り外し、配管気密テスト、配管組み立て・取り外し

- 安全体感教育:高所危険体感、玉掛けほか危険体感、回転体危険体感、電気危険体感、タンク内作業教育、VR体感教育(高所、脚立作業など想定)、ドローン操作教育など

開講趣旨

基本知識の習得と機械に関する基礎構造を学ぶことで安全への認識を深めることを目的に開講。