日本曹達では、社員の将来的な活躍のために各種教育制度を用意しています。

特に新卒入社や若手キャリア入社の方には、3年、5年、10年先の大きな成長を期待して長期的な視点で社員育成を行っています。

即戦力としての活躍ももちろん歓迎ですが、焦らずにじっくりと経験を積み重ねて、成長の土台を築くことを大切にしています。

新入社員研修

●本社研修

ビジネスマナー、社会人としての心構えなどとともに、社内各部署より招かれた社員を講師として、会社の現状および将来について学びます。

<内容例>

会社概要、社内諸規則・制度、経営方針、CSR活動および環境・品質管理、コンプライアンス、危機管理および情報管理、IT運用体制、化学品・農業化学品事業部概要、研究開発体制、生産体制、ビジネスマナー など

●研究所・工場研修

研究所・工場見学を行い、会社の研究・製造の現場を肌で感じていただきます。

海外研修制度/海外留学制度

「グローバル人材の育成」「最新の研究技術の習得」を目的に、若手〜中堅社員を対象に行っています。

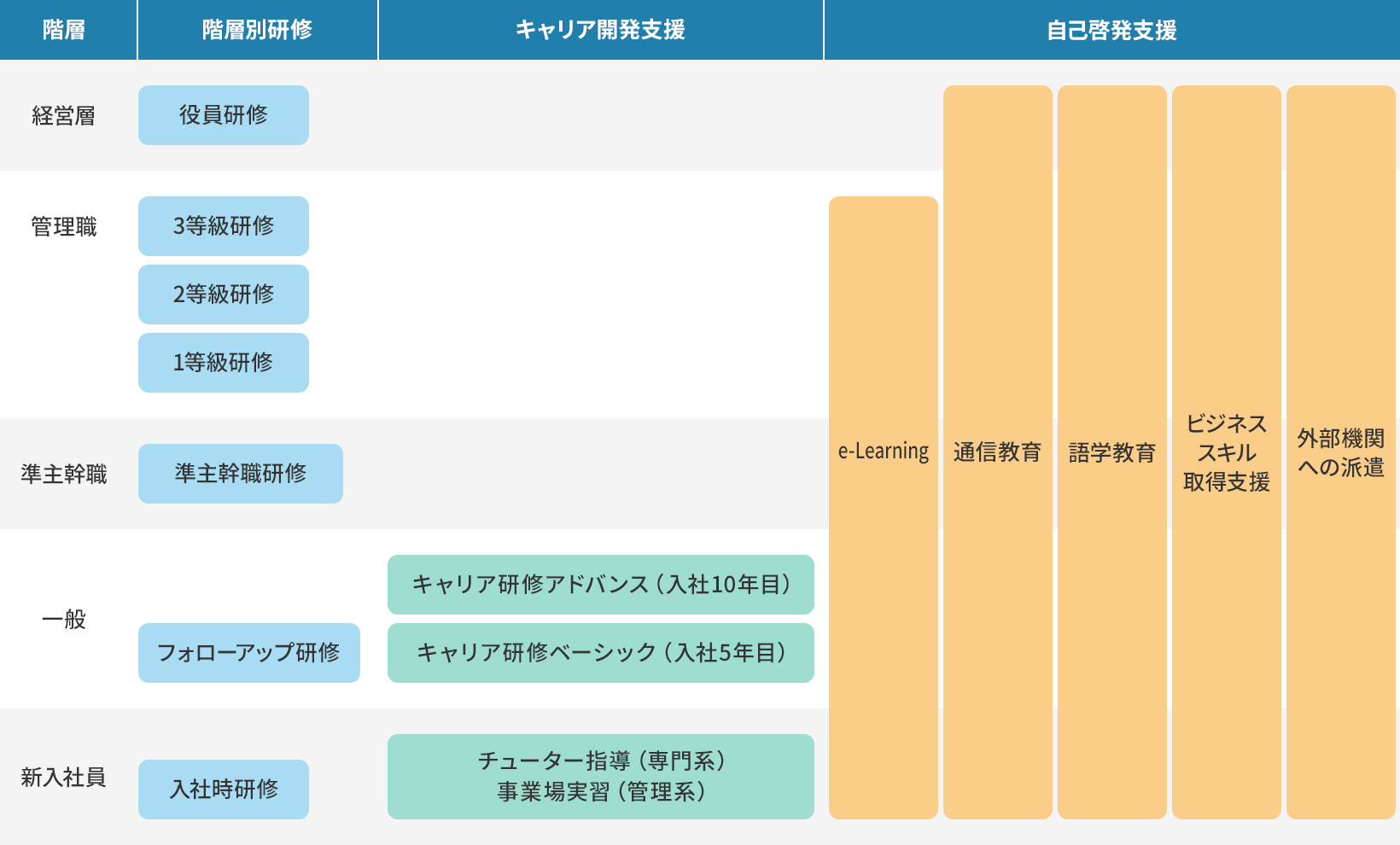

階層別研修

社内制度に基づき、昇格という形でキャリアアップした際に、その階層ごとに必要な知力、経験・スキル、マインドを習得するための研修を実施しています。

キャリア開発支援制度

日本曹達では、従業員一人ひとりが高い意識を持って能力開発に取り組み続けていくことが、変化のスピードが速い現代社会において持続的成長を目指すにあたり不可欠であると考えています。その実現への一助とすべく「キャリア開発支援制度」では、主に若手から中堅社員を対象とし、各従業員が5年後、10年後のありたい姿を描くとともに、その実現に向け、自ら能力開発の計画をマネジメントしていくことを支援しています。

<具体的な取り組み>

①キャリア研修:キャリア開発意識を向上させるきっかけ 入社5・10年目社員を対象に実施

②キャリアビジョンシート:ありたい姿を1年に1回描き、見直す

③キャリア面談:自己の思いを伝えることによってビジョンをより明確にする

これら3つを軸とし、自分自身だけでなく会社の将来をも見据えて価値創造ができる人材の育成を図っています。

また、キャリア開発支援制度の実行性を評価するための指標を「上司面談実施率」と「人事面談実施率」とし、その目標をともに100%と定めています。

管理系基幹職

●1年目 工場配属

製造業の基本は製造現場=工場との考えのもと、新入社員研修後は工場配属期間を設けています。工場勤務には「どのような所で、どのような製品が、どのような人たちの手によって製造されているのか」を自分の目で見て理解する目的があります。

工場勤務で得た経験や人との繋がりは、基幹職として会社の将来を担っていくにあたり、役に立つ貴重な経験となります。

工場では主に下記業務のいずれかを担当します。

- 生産管理

-

担当する製品の生産状況を管理し、営業と製造現場の橋渡しを行います。営業が策定する販売計画をもとに、生産計画を立案し製造現場に生産指示を行います。営業からの要請や製造現場で発生するトラブルなど、状況の変化に応じ最適な工場の操業を目指します。 - 総務・経理

-

総務担当として、社内事務所の保守、維持、管理や近隣外部の対応など、工場の運営に必要な業務を全般的に行います。また、経理担当として、月次の決算を通じて原価、予算の管理を行います。それらは工場運営方針を策定するための重要な指標となります。

●2年目~ 本社・営業所配属

工場勤務で得た知識や経験を活かして、各配属先で活躍していきます。

配属先は本人の適性や希望、要員状況をもとに決定します。

- 農業化学品国内営業

-

全国の営業所への配属で、営業スタイルは「1人1~2エリア(県)担当」です。配属直後は先輩社員と同行して営業活動の基本を学んだり、販売計画の作り方や販売実績の分析方法を学びます。担当県を持つようになってからは、担当地域の主要作物・問題となる病害を把握し、他社動向をにらみながら販売計画を立て、こまめに顧客(全農、問屋)を訪問し、在庫状況を確認しながら製品を販売します。 また、農家の方は防除暦(作物に応じた農薬散布スケジュール表)に従い農薬を使用します。防除暦に当社製品が登録されることを目指し、現地試験や効果に関するヒアリング、使用方法や安全性に関する技術普及活動も販売と並行して行っていきます。 - 化学品営業(国内外)

-

本社・大阪営業所・高岡営業所を拠点に、「製品担当」のスタイルで活動します。顧客への販売や価格交渉はもちろん、生産や物流の取りまとめ役として社内外の関係者と常に連絡を取り合いながら、各ステークホルダーの最適解を得るべく調整していきます。製品の安定供給が化学品営業の使命。市場の動向を読んで顧客のニーズに合わせたタイミング、数量を的確に把握し、需給のバランス良く販売するための戦略を練ります。対外的には、カスタマーサポートの役目も担います。自社製品の用途や機能について正しく深い理解をもとに、分かりやすく説明します。より良い形で製品を使用してもらうために、ユーザーと社内の研究部署を結びつけるのも営業担当者の役割です。時には工場や研究所の研究員と技術的な課題を検討・ディスカッションすることも。 - 管理部門(購買・物流・経理・人事・法務・総務デジタル推進等)

-

本社を拠点に、専門的かつ全社包括的な視野で社内の複数部署・複数事業所を横串として取りまとめ、事業や会社の運営を推進する役割を担っています。日常的な業務遂行に加えて、改善のための取り組みや法律改正の対応などを企画、実行する立場です。部署内だけでなく他部署との連携が肝となり、ときには日本曹達グループ内外の企業への呼びかけを行うことも。

●3年目以降のキャリア

毎年4月に社内の人事異動があります。傾向としては、少なくとも3年以上は同じ部署で業務経験を積んでから他の部署へ異動となる社員が多いです。部署異動には、転居を伴う転勤の可能性も含みます。部署によって求められる活躍像、一人前になるための所要年数が異なると考えられているため、決まった年数でのジョブローテーションは行っていません。

異動先は本人の適性や希望、要員状況などをもとに総合的に判断して決まります。

以下に紹介するのは、入社10年程度かそれ以上の経験を持って配属になることがある業務です。

- 農業化学品 海外営業

-

海外営業の部署に配属される人の多くは、農薬国内営業の経験を経てから海外向けの仕事を担当しています。勤務の拠点は本社ですが、北米、南米、欧州、アジアなどのエリアごとに部署が分かれており、営業担当者は年に2~3回、多いと4~5回、各2~3週間ほどかけ担当地域への出張を行い、各国で当社の農薬を販売するために様々な活動をします。商社や日本曹達グループの海外現地法人と協力して販売代理店のルートを維持・開拓することに加え、各国の農薬関連法規に従って農薬登録申請をしたり、市場性の検討、現地圃場試験の取り付け、展示会への出展等、「営業」という言葉には収まらないほど幅広く各方面と仕事を進めていきます。 - 海外駐在

-

国内で営業や管理部門各部署の経験を通して一人前に成長すると、海外現地法人でグローバルビジネスの部門担当者としての仕事を任されることもあります。国内で担当していた仕事に関連する事業を、より幅広く、大きな裁量で担当することになります。 - 工場・研究所管理ポジション

-

マネジメント層に昇格すると、工場や研究所といった事業所を運営するために事業所の総務部長や人事等を担う管理課長として、管理者のポジションに就くことがあります。入社1年目の工場勤務とは異なり、裁量と責任を持つ立場としてマネジメントを行うと共に、事業所の現在および将来を見据えた企画運営に力を注ぎます。 - 事業企画経営企画

-

担当者としての経験や課長・部長などのマネジメント職の経験を通して事業部全体もしくは会社全体を見渡す視点を身につけると、事業部の統括や経営企画を担う部署へ就き、会社をリードする存在になることが求められます。経営企画部では経営資源の適性配分を検討したり、新規事業の調査・探索を統括する他、日本曹達グループ全体を対象に企業価値向上に向けた経営戦略の立案と推進を行います。

専門系基幹職

●1年目~ 研究拠点配属

新入社員研修後、学生時代の専門分野だけでなく、本人の適性等も加味して各研究拠点へ配属されます。

入社1~3年目は初期教育期間と位置づけ、チューター(おもに中堅の先輩研究員)による教育計画立案、定期的な進捗確認と支援、教育結果の振り返りを通じた「強みと啓発点のフィードバック」を行い、研究者として自律できるよう支援します。

研究拠点では、以下のような業務を担当します。

- リサーチ&イノベーションセンター

-

主たる業務は農薬の探索研究です。ここでは有機化学、農学、生物学、分析化学、毒性学といった様々な専門性を有する研究員がそれぞれの力を発揮し、効力が高く安全性の懸念が無い新規候補化合物の創出に取り組んでいます。必要な情報を出来るだけ早く伝え議論する事が不可欠であり、部署間の連携を意識して研究にあたっています。また、外部と連携しながら基礎研究(フローケミストリー、固溶合金ナノ粒子等)も行い、自社技術力の向上と社会実装を目指しています。 - 榛原フィールドリサーチセンター

-

試験用の圃場で、農家さんの農場と同じような規模で農薬の実用性評価を行います。昆虫学や植物病理、植物生理などの知識を活かしながら試験を評価するだけでなく、試験に使用する作物も自分たちで育成しますので、まさに自然と向き合う業務です。また、農薬の能力を最大限に引き出すため、製剤学、界面化学、結晶工学、分析化学などの知見を利用して最適な製剤処方を検討しています。 - 千葉リサーチセンター

-

主に、有機化学、材料工学、高分子などの専門性を活かして材料の研究開発を行います。ユーザーのニーズに見合う物性や機能を有するサンプルを合成・提供し、ユーザーからフィードバックをもらい、要求水準をみたすべくブラッシュアップしていきます。また、本社とも連携しながら特許対策、マーケット調査を行い、ビジネスとして成立するかを協議していきます。 - プロダクションテクノロジーセンター

-

化学品や農薬のプロセス研究、企業化研究、現場のトラブル対応支援などが主な業務です。有機化学、無機化学、化学工学、分析化学などを駆使し、「安全と利益の両立」を目指し製造現場とも連携しながら研究を進めます。加えて、消防などの官公庁対応も必要になりますので、操業に向けて法令違反の無いよう、関連する法律についても学んでいきます。

●4年目以降のキャリア

初期教育期間は終了となりますが、テーマの中核メンバーとして裁量と責任を与える、後輩育成を通じて人づくりの要点を学んで頂くなど、自律した研究者になれるよう業務をお任せします。研究者としての成長を期待し、転居を伴う異動も発生し得ますが、テーマの進捗状況など各自で状況が異なるため、決まった年数でのジョブローテーションは行っていません。異動先は本人の適性や希望、要員状況などをもとに総合的に判断して決まります。また、俯瞰的な視座を身に付けるために、営業や生産管理など研究以外の職種に挑戦する社員もいます。